> “L’ego è un ottimo servitore, ma un pessimo padrone.” > — Carl Gustav Jung (attribuito)

Nel dibattito contemporaneo sulla salute mentale, si tende spesso a distinguere tra disturbi “internalizzanti” (come la depressione) e disturbi “esternalizzanti” (come il narcisismo patologico o i disturbi borderline). Ma cosa accadrebbe se provassimo a leggere tutti i disturbi mentali come espressioni diverse di un ego ipertrofico?

L’ego che si gonfia… anche quando si svaluta

A prima vista, parlare di “ego ipertrofico” in relazione alla depressione può sembrare un paradosso. Il depresso, infatti, si percepisce come inutile, inadeguato, colpevole. Ma proprio questa iperfocalizzazione su di sé, questa ruminazione costante sul proprio fallimento, è una forma di egocentrismo doloroso. Non nel senso morale del termine, ma in quello strutturale: l’io diventa il centro di un universo che implode.

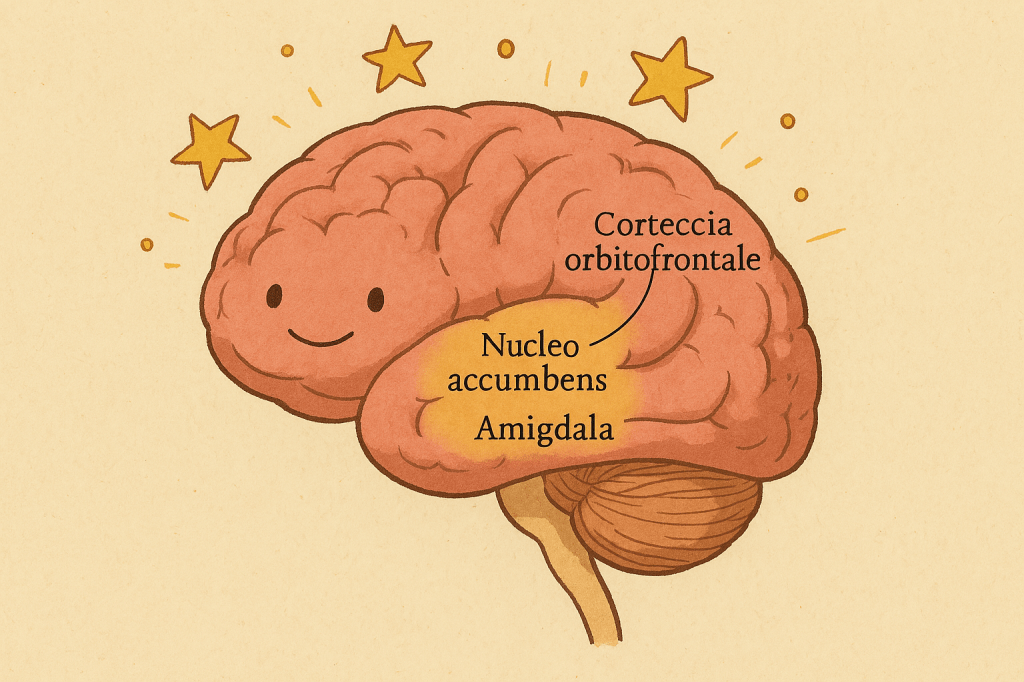

Come osserva il neuroscienziato Judson Brewer, nella depressione si attiva in modo anomalo il Default Mode Network, la rete cerebrale associata al pensiero autoriflessivo. Il soggetto non riesce a “uscire da sé”, a decentrarsi, a respirare nel mondo. L’ego, anche se ferito, occupa tutto lo spazio psichico.

Ipercompensazione: il lato nascosto della svalutazione

Molti pazienti depressi, dietro la maschera dell’autosvalutazione, nascondono fantasie grandiose frustrate: desideri di perfezione, bisogno di approvazione, aspettative irrealistiche su di sé. Quando queste aspettative vengono deluse, l’ego si contrae in una forma di “narcisismo negativo”: non più “sono speciale”, ma “dovrei esserlo, e non lo sono”.

Questa dinamica è ben nota anche nella psicologia adleriana, dove il complesso di inferiorità può generare strategie di ipercompensazione: il bisogno di eccellere, di controllare, di essere riconosciuti. Quando queste strategie falliscono, subentra il collasso depressivo.

L’ego come radice comune

Che si tratti di ansia sociale, disturbo ossessivo-compulsivo, dipendenze o disturbi della personalità, possiamo rintracciare un filo rosso: l’ego che cerca di proteggersi, affermarsi o dissolversi, ma sempre al centro della scena. Anche nei disturbi psicotici, dove il sé si frammenta, l’ego non scompare: si moltiplica, si difende, si reinventa in forme deliranti.

In questo senso, potremmo dire che la sofferenza mentale nasce quando l’ego diventa troppo importante — anche nel suo dolore.

Una via di uscita: disidentificarsi con gentilezza

La soluzione non è distruggere l’ego, ma ridimensionarlo con consapevolezza. Le pratiche contemplative, come la mindfulness e mettā bhāvanā (la meditazione sulla benevolenza), offrono strumenti per osservare l’ego senza identificarcisi. Come scrive Jack Kornfield:

> “Quando smettiamo di credere a ogni pensiero che ci attraversa, iniziamo a respirare.”

La psicoterapia, se orientata in questa direzione, non mira a rafforzare l’ego, ma a renderlo trasparente, flessibile, permeabile alla relazione.

Bibliografia essenziale

- Brewer, J. (2017). The Craving Mind. Yale University Press.

- Adler, A. (1931). Was das Leben wertvoll macht. Springer.

- Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, Experimental, and Theoretical Aspects. Harper & Row.

- Neff, K. (2011). Self-Compassion. William Morrow.

- Kornfield, J. (2000). After the Ecstasy, the Laundry. Bantam.

- Ricard, M. (2014). Il gusto di essere felici. Sperling & Kupfer.

- Han, B.-C. (2015). La società della stanchezza. Nottetempo.